シックハウス症候群というと、新築やリフォーム直後の一時的な症状と思われがちですが、実際には何年も住んだ家でじわじわと健康被害が出てくる「長期型シックハウス」が存在します。

アトピー性皮膚炎や喘息、アレルギー性鼻炎などの原因が、建材や生活用品から放出される化学物質にあるとしたら?

本記事では、最新の研究をもとに「見過ごされがちな空気のリスク」と、その対策についてわかりやすく解説します。

動画で詳しく知りたい方は以下をご確認ください(13分)。

家づくりと健康を脅かす「長期型シックハウス」とは?

家にいるだけで、くしゃみや喘息、肌荒れ、アトピーが悪化する……。こうした症状を単なるハウスダストやダニのせいにしていませんか? 実は、長く住んだ住宅でも健康被害を引き起こす「長期型シックハウス」があるのです。

※シックハウス問題は初期型、長期型シックハウスの2つある

「シックハウス症候群」は、新築やリフォーム直後のトラブルというイメージがありますが、時間をかけて体に影響を与えるタイプも存在します。長期型シックハウス、遅延型シックハウスとも呼ばれ、住み慣れた家で突然アレルギーや喘息の症状が出ることも少なくありません。症状が重い方は、化学物質過敏症を発症することもあります。

住宅建材に潜む化学物質がアトピーや喘息の原因に?

長期型シックハウスの原因は、埃やダニだけではなく、プラスチック建材や生活用品から放出される化学物質にもあります。

研究事例紹介

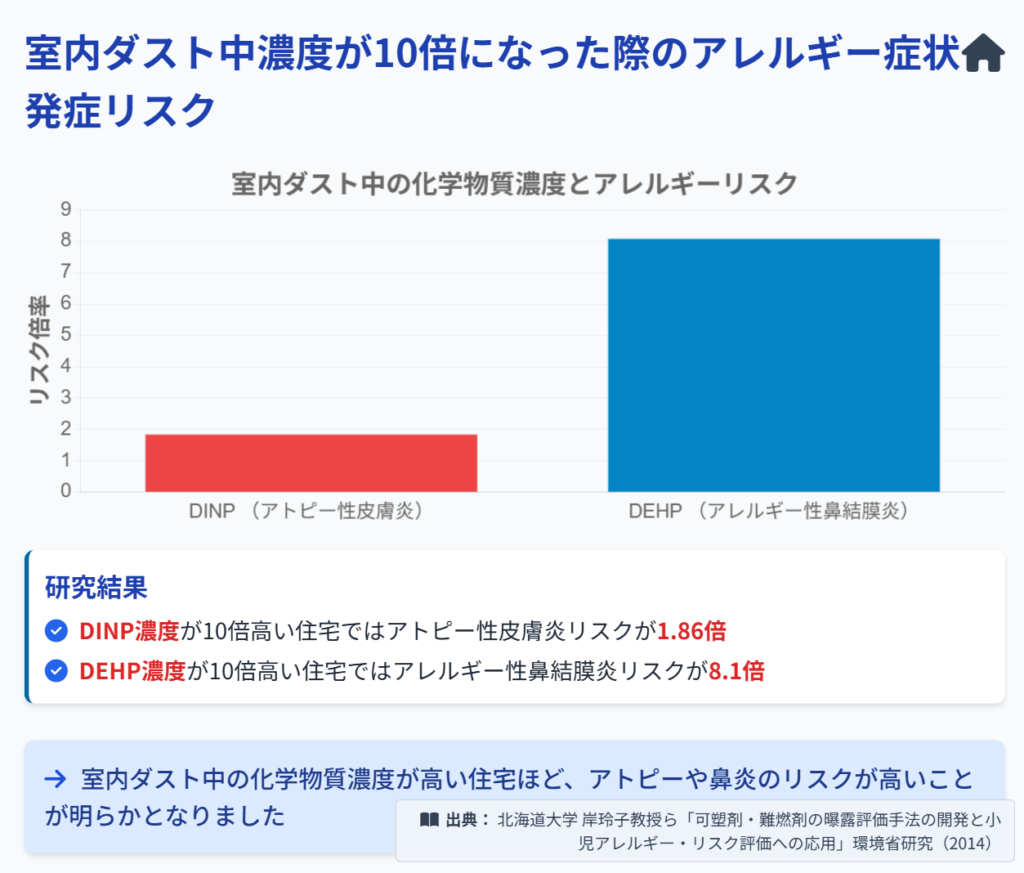

たとえば、2010年に北海道大学が発表した研究では、可塑剤、フタル酸エステルの一種であるDINPのホコリ中濃度が10倍になるとアトピー性皮膚炎のリスクが1.86倍になることがわかりました。また同様に、DEHPというフタル酸エステルの成分が10倍高くなると、アレルギー性結膜炎のリスクが8.1倍にもなると報告されています。

これらの成分は「フタル酸エステル類」と呼ばれ、家具や床材、壁紙などに広く使われています。これらが空気中に放出され、埃に付着して室内に蓄積していくのです。

可塑剤とは

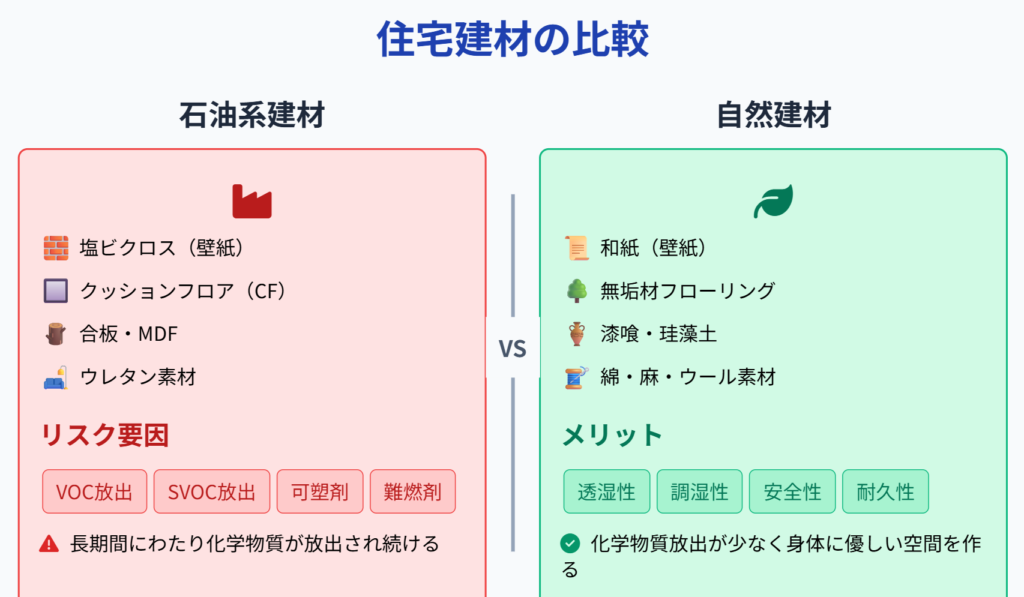

可塑剤とは、プラスチックに柔軟性や加工性を持たせるために添加される化学物質で、特に塩化ビニル(PVC)製品に多く使われています。住宅では、塩ビクロス(ビニール壁紙)やクッションフロア、合成皮革の家具などがその代表例です。

もともと硬いプラスチックを柔らかくし、扱いやすくするために加えられるこの可塑剤は、時間とともに揮発・放出され、空気中を漂ったり、埃に付着して室内に蓄積されたりします。こうした蓄積物を日常的に吸い込むことが、アレルギーやアトピーの慢性化につながっていると考えられています。

難燃剤と子どもの喘息リスク──住まいと空気の見直しが必要

さらに、住宅用カーテンやクッション材に使われる難燃剤も健康への影響が懸念されています。特にリン系の難燃剤は、子どもの気道アレルギーや喘息と関連するという報告があります。

これらの成分は目に見えない形で日常空間に存在し、長期的に吸い込むことで慢性的な不調を引き起こす可能性があります。

出典:https://www.hs.hokudai.ac.jp/archives/35804

難燃剤とは

難燃剤(Flame Retardants)とは、建材や繊維製品が燃えにくくなるように加えられる添加物のことです。火災時の延焼を防ぐため、カーテン、ソファ、マットレス、断熱材などに広く使用されています。

難燃剤にはいくつかの種類がありますが、住宅で多用されるものにはリン系化合物(有機リン系難燃剤)や臭素系化合物(PBDEsなど)があります。これらの成分は製品から微量ずつ揮発・脱落し、埃に付着して床や棚に蓄積され、室内に住む人が日常的に吸い込むリスクがあるとされています。

特に小さな子どもは床に近い位置で生活し、手で床を触って口に運ぶ行動も多いため、気道アレルギーや喘息との関連性が指摘されています

つまり、火災時の安全性と日常的な健康リスクはトレードオフの関係にあるともいえるのです。特に家庭内では、難燃剤の使用された製品を選ぶ際に「使う場所」「対象者(子ども・高齢者など)」を考慮する必要があります。

高度経済成長と化学物質住宅──家づくりの変化がもたらしたリスク

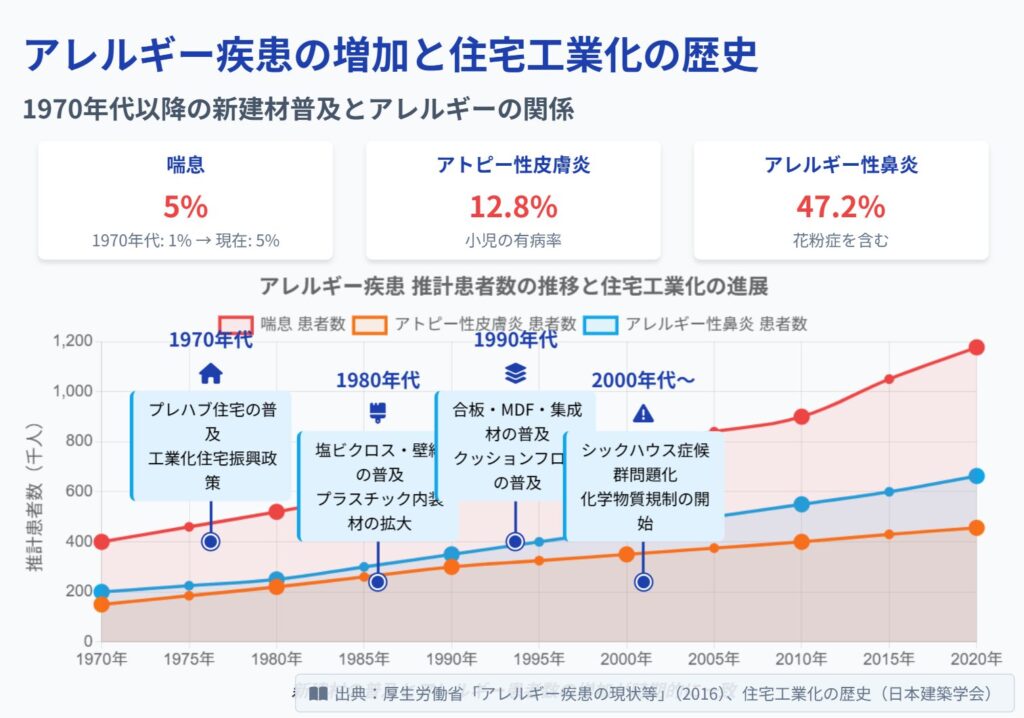

1970年代から90年代にかけての日本では、住宅の大量供給に伴い、自然素材から人工建材への移行が急速に進みました。無垢材は合板に、漆喰や土壁は塩ビクロスに、畳はクッションフロアに置き換えられました。

こうしてコストと施工性を優先した結果、住宅に使われる化学物質の種類と量は急増。この背景が、現在の長期型シックハウス問題につながっているといえます。

今すぐできる室内空気対策──建材・生活用品の見直しが鍵

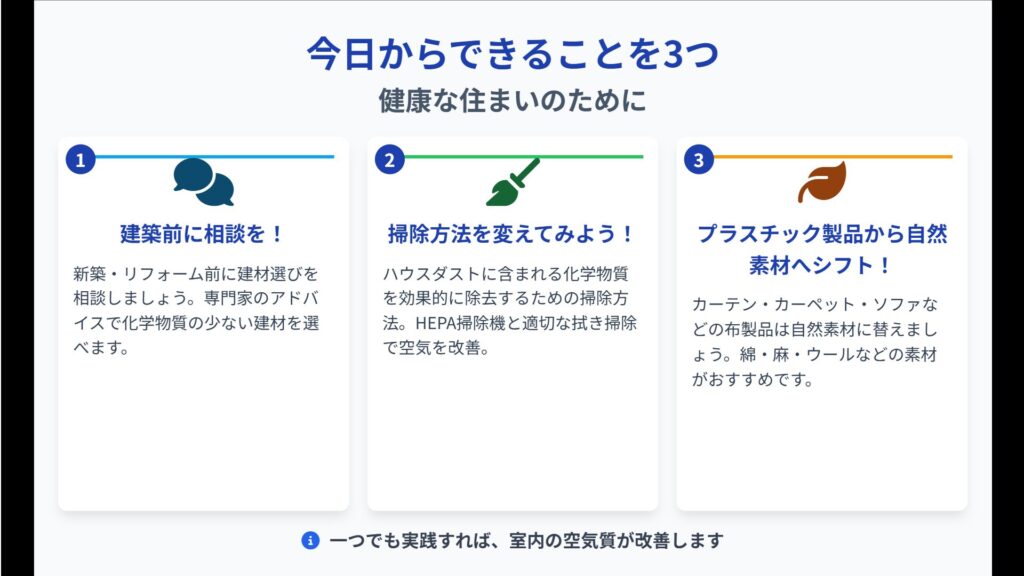

健康な住まいをつくるためには、今ある家の空気環境を見直すことから始められます。

建材選びで「コスト vs 健康」の意識を持つ

-

SVOC(準揮発性有機化合物)を含む製品の見直し

-

プラスチック製品や難燃剤使用の製品の削減

-

埃の徹底的な除去(特に床や棚)

たとえば、昔ながらの掃き掃除や畳の手入れといった方法は、埃の除去に非常に効果的です。これは、重たい化学物質が埃とともに床に落ちて溜まりやすい性質を持っているためです。

健康な空気環境をつくる「家づくり」の新常識

家づくりは人生の健康のインフラ選びです。壁や床、天井といった広い面積の建材が室内空気に与える影響は非常に大きく、その選び方ひとつで家族の健康が大きく左右されます。

設計士や工務店に任せきりにするのではなく、「自分がどれだけ健康を大切にするか」を基準に建材を選ぶ視点が求められています。家づくりに関わる方は、お客様の健康要求に合わせた提案ができると良いと思います。

まとめ:アレルギーの原因は家にあるかもしれない

アレルギーや喘息、アトピーなどの不調の原因が「住まいの空気」にあるとしたら──。

建材を変えるだけで、生活用品を見直すだけで、健康状態は大きく変わる可能性があります。

「家」は安心できる場所であるべきです。

空気環境を整えることで、本当の意味で“健康な暮らし”を手に入れましょう。

LINE公式アカウントへの登録をお願いします。

https://line.me/R/ti/p/@153awirs

空気に関する最新情報やお知らせを定期的に受け取りたい方は、ぜひLINE公式アカウントに登録してください。Line公式では空気に関する相談も受け付けています。気軽に登録できるので、ぜひご利用ください。

エンディングテーマ