【エアみる法で空気の見える化】_最新の空気測定方法

空環研のでは空気の見える化を通じて、室内空気中の化学物質の影響を調査し、健康で快適な空気環境の提案を行っています。本記事では実際の測定事例について紹介います。

令和のシックハウス問題_規制された代替物質による空気汚染と住宅の気密性の向上が原因

平成の時代に社会問題となった「シックハウス症候群」。建材から放出される化学物質によって、頭痛やアレルギーなど健康被害が起こると大きな関心を集めました。その後の法規制により、ホルムアルデヒドやトルエンのなどの有害物質は大幅に減少しました。

しかし、これらの有害物質は代替物質に置き換わったにすぎません。それに加え2025年4月、新築住宅の省エネ基準適合義務化により全国的に高断熱・高気密住宅が主流となり、換気不足による「室内空気汚染」のリスクが再び注目されています。人が普通に生活するだけでも室内の空気は汚れます。そのため、住宅の高気密化とこれまでに規制された化学物質の代替物質による空気汚染の問題、いわゆる「令和のシックハウス問題」と呼ばれる新たな社会課題が生まれ、空気の「質」を考えた住まいづくりがますます求められています。

「エアみる法」とは?

従来の室内空気検査は、厚生労働省が定めた6種類の有害物質だけを測定するのが一般的でした。

一方、「エアみる法」では124種類以上の化学物質を同時に測定可能。さらに、化学物質の総量であるTVOC(総揮発性有機化合物)を数値化できるため、より正確に「空気のきれいさ」を見える化できます。

まさに、「空気を科学的に証明する」ための次世代の測定方法です。

今回の測定について

今回測定したのは、鈴木様邸(新築住宅/施工会社:有限会社エムディー)。

リビングにて2024年4月17日〜18日にかけて「エアみる法」で測定を実施しました。

空気測定結果の評価は一般社団法人空気環境改善研究所が実施しました。

結果はとても良好で、安心して暮らせる空気環境が確認できました。

測定のポイントは大きく3つです。

-

厚労省が定める室内濃度指針値物質(VOC)の測定結果

-

TVOC濃度(総揮発性有機化合物)の総量

-

TVOCを構成する主な成分の内訳

以下、それぞれを詳しく見ていきましょう。

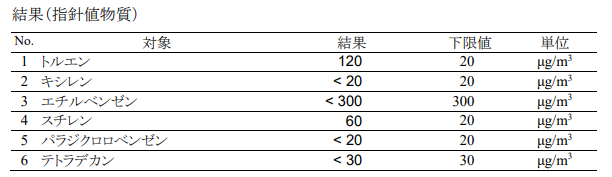

① 指針値VOCの結果

厚生労働省は13種類の物質に指針値を設けています。今回測定された6種類の物質はすべて指針値を下回っており問題なしでした。

-

トルエン:120 µg/m³(指針値 260 µg/m³ 以下)

-

キシレン:60 µg/m³(指針値 200 µg/m³ 以下)

-

その他の物質(パラジクロロベンゼン、テトラデカンなど)は定量下限値以下

→ 非常に厳しい基準をすべてクリアしており、安心できる結果です。

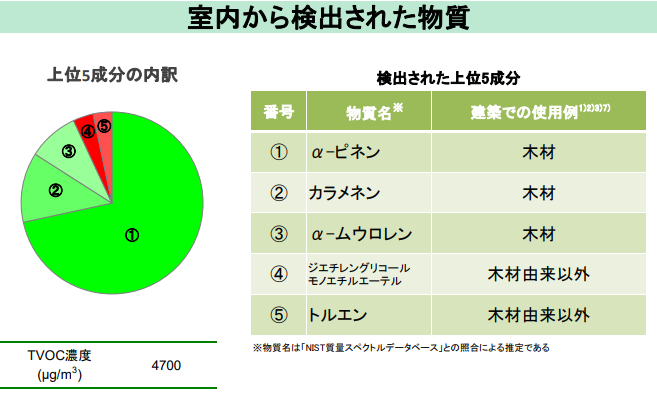

② 簡易的なTVOC濃度と構成成分

TVOC(総揮発性有機化合物)の濃度は、室内に存在する化学物質の総量を表します。

単位は「µg/m³(マイクログラム毎立方メートル)」で、1µg/m³は1㎥の空気の中に100万分の1グラムの物質が含まれることを意味します。つまり、とても小さな単位です。

-

今回の結果:4,700 µg/m³

→ 新築住宅の平均(3,000〜4,000 µg/m³)よりやや高め

→ ただし、新築直後は建材や家具から自然に成分が放出されるため、この範囲は「通常の範囲内」といえます

TVOC濃度より大事なのは成分

上位5成分の内訳(ほとんどが自然素材由来)

-

α-ピネン(木材の香り成分)

-

カラメネン(樹脂に含まれる成分)

-

α-ウロレン(木材由来)

-

ジエチレングリコールモノエチルエーテル(水溶性溶剤成分)

-

トルエン(微量の溶剤成分)

→ 濃度の9割以上が木材由来の自然成分で占められていました。つまり空気の主成分は自然素材由来の成分

建材選びは空気選びであることを反映しています。

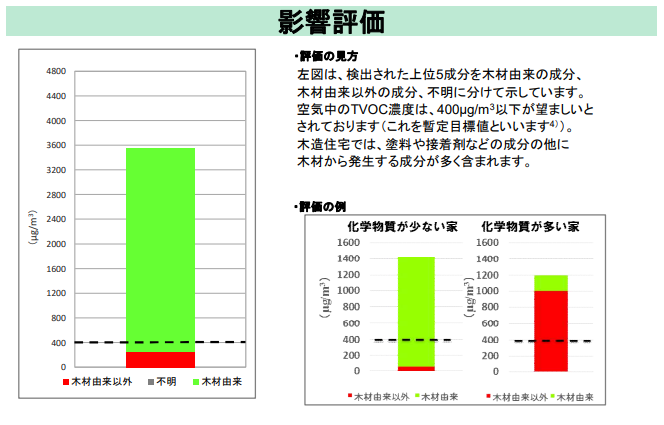

③ 有害成分の検出評価

一部、溶剤由来の成分が検出されましたが、量はごく微量で健康への影響はありません。

また、一般的な生活環境(暫定目標値400 µg/m³)と比べても、新築時点で既に有害性の高い物質は400 µg/m³以下に収まっていました。

つまり、「新築で一番濃度が高い時期」にも関わらず、すでに一般家庭よりも空気がきれいな状態だといえます。

まとめ

今回の測定では、

-

厚労省の指針値をすべてクリア ✅

-

TVOCは新築平均程度 ✅

-

成分の大半が木材由来の自然成分 ✅

空環研の総合評価では新築完成時のカテゴリーで「Excellent」という結果です。

自然素材を多く使った家だからこそ、空気の成分も自然由来で構成され、心地よく過ごせる住環境であることが科学的に証明されたといえます。

これから家づくりを考える方にとって、空気の「見える化」は大きな安心材料になります。ぜひ、家族が健康に暮らせる空間づくりに「エアみる法」を取り入れてみてください。

.jpg)