日本の健康は「レギュラトリーサイエンス」で決められている

空環研は、レギュラトリーサイエンスの立場を大きく超えて、原則予防という考え方に基づいた家づくりをサポートしています。

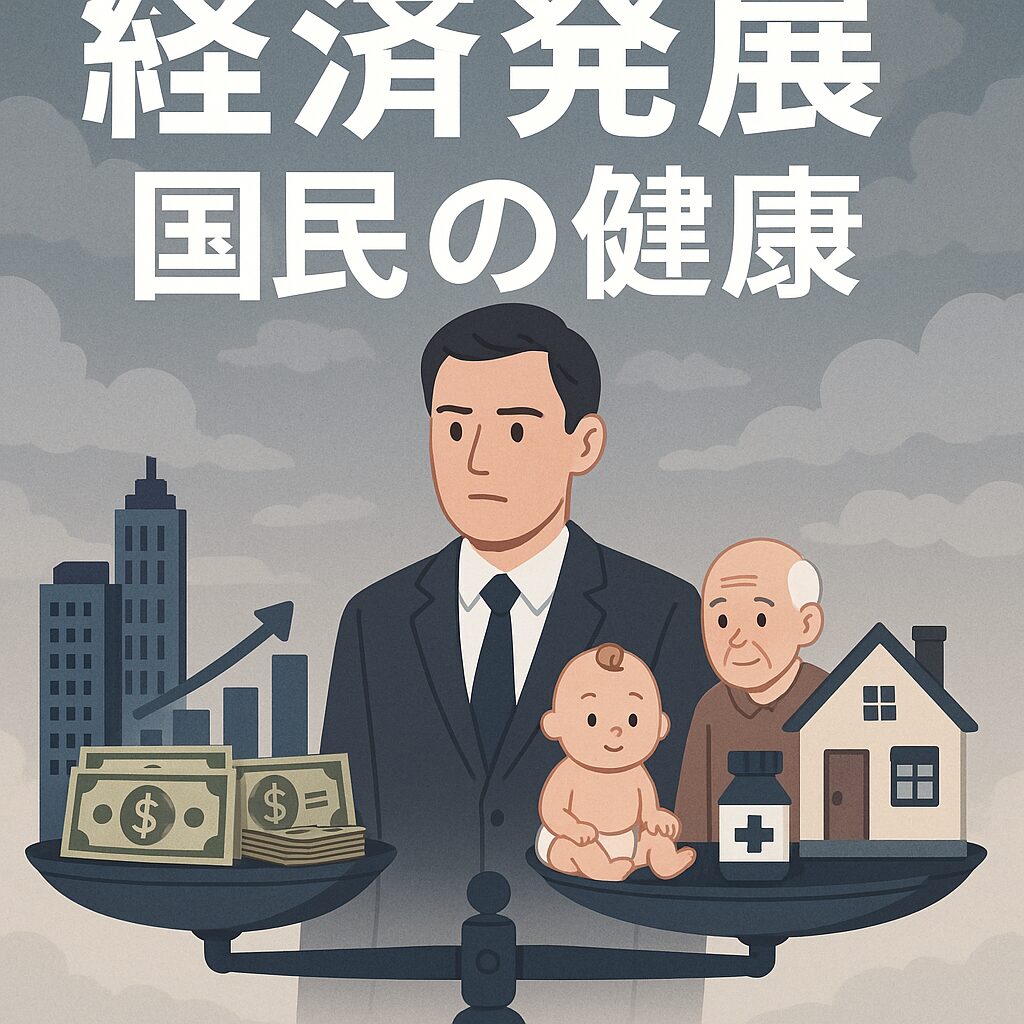

レギュラトリーサイエンスとは「規制科学」とも呼ばれ、

科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づいてリスクを予測・評価・判断し、経済と健康のバランスを調整するための科学です(第4期科学技術基本計画より)。

つまり、国の制度は「経済を発展させつつ、命に関わる健康被害を防ぐこと」を目指しており、これがいわゆる“家づくりのセーフティネット”の基準にもなっています。

セーフティネット=「最低限の健康状態」

このセーフティネットが意味するのは、憲法25条の「生存権」に基づく、

文化的で最低限度の健康状態を維持できる家を保障することです。

では、その“最低限度”とは何か?

空環研では、次の2つだと考えています:

-

命に関わるような健康被害が起きないこと(=死なないこと)

-

重篤な症状が発生しないこと(=病気が進行しないこと)

そのため、発がん性のある物質や急性毒性のある化学物質の使用を制限することが、最低限のルールとして設けられています。

たとえば:

-

ホルムアルデヒド(発がん性)→ 使用制限あり

-

アスベスト → 使用禁止

-

有機リン系薬剤(クロルピリホスなど) → 住宅用途での使用禁止

-

室内濃度指針値(厚労省による13物質の指針) → 法的拘束力はないが、業界全体で順守努力中

生存権

日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

■ それだけで“健康な家”といえるのか?

「耐震性」は家が倒壊しないようにすることで命を守る、断熱性能はヒートショックなどの危険を回避する——それが国として保障している最低ラインです。つまりてこれらの国の定める最低限の住宅性能は、「命を守る」ことを目的としたラインであり、私たちがウェルビーイングである状態で健康に暮らせるかどうかはまた別の話です。

現代の家づくりでは、耐震性、気密性、断熱材が大きく注目されていて室内空気の質、化学物質の蓄積などによる慢性的な体調の不調や化学物質過敏症などは重要視されていないのが現実です。

近年注目されている「温熱環境」でも、WHOは「室温18度未満は健康リスクがある」と明言しています。

これにより、現在は「断熱等級4以上」が実質的な最低基準になりつつあります。

ですが、これらの性能はあくまで“命の安全ライン”に過ぎません。

心身ともに快適に暮らせるか、病気になりにくい空気環境かは、制度の外側にある話なのです。

この最低限の基準さえ守っていれば、

「住む人が健康に暮らせて、病気も起きない」と思ってしまうのは、大きな誤解です。

セイフティーネット以上の健康は私たちに委ねられている

国の“制度の外側”の健康や快適性は、設計者や建築会社、住む人自身の判断に委ねられているのです。

つまり、「国の基準を守っているから健康な家だ」という言葉には、大きな誤解があります。

正確には、それは「最低限度の健康状態が保たれているだけ」なのです。

そこから先、どのように健康的な家を目指すかは、家づくりを行う人や住む人にバトンが渡されているということになります。

原則予防とはなにか

では、原則予防とはなにか。

「原則予防」とは、発症してから対応するのではなく、発症する前に“避ける”設計をするという考え方です。

「原則予防」とは、

健康被害が出てから対処するのではなく、出る前にリスクを避ける考え方です。

たとえば、まだ「害がある」と証明されていない物質でも、

「害がないと明らかになるまでは使わない」という慎重な姿勢をとります。

これは、日本よりもドイツやヨーロッパ諸国で先行して実践されています。

ドイツに学ぶ「原則予防」の取り組み

ドイツでは、「ブルーエンジェル(Blauer Engel)」という認証制度があり、

室内空気への負荷が少ない建材や家具にこの認証が与えられます。選ばれる製品は、VOCや可塑剤、ホルムアルデヒドの排出が極めて少ないものです。

また、建築物にも「健康配慮」が義務付けられる場面が多く、

「自然素材を推奨し、合成化学物質は最小限に」という考え方が制度や文化の中に根づいています。

この“リスクを避ける”姿勢こそが、空環研が目指す日本版の健康住宅にも必要だと考えています。

健康で空気が注目される理由

家というのは、私たちが1日のうち8割以上、多くの人は9割近くの時間を過ごす場所です。

一日に吸う空気の量は約20Kg、食べ物や飲み物の7倍量摂取していますが、食べ物や飲み物のように気にしている人は少ないです。また、肝臓による解毒作用を受けにくいため、その影響は大きいと考えられています。

健康住宅は「自分でつくる」時代へ

現代の日本の住宅は、石油系の建材やプラスチック製品が主流です。

しかし、これらにはフタル酸エステルなど、環境ホルモン(内分泌かく乱物質)が含まれていることもあり、体調不良や慢性的な炎症体質の原因になるケースも報告されています。

たとえば:

-

肌荒れやアトピー

-

喘息や鼻炎

-

化学物質過敏症

これらは「後から気づく」ことが多く、長年の蓄積によって発症する場合もあります。、知らず知らずのうちに身体へ影響を与えているとしたら——

やはり事前に防ぐ選択が必要なのです。

化学物質の影響をできるだけ削減する

私たちが目指すのは、まず室内の化学物質の量が少ない状態をつくることです。

たとえば、124種類以上の化学物質を測定できる「エアみる法」なども活用し、有害と考えられる物質はできる限り排除していこうというのが基本方針です。

また、空気の影響は新築直後が大きいですが、長期間にわたっては建材中のなかなか揮発しにくい化学物質の影響が大きくなります。

たとえば、「塩ビクロス」はあまりおすすめしていません。

塩ビクロスには「フタル酸エステル」という、プラスチックを柔らかくする成分が含まれています。

この成分は環境ホルモン(内分泌かく乱物質)のひとつで、

細胞の劣化を早めたり、炎症を引き起こしやすくしたりすることが分かっています。

そのため、肌荒れやアトピー、喘息などが起こりやすくなり、炎症体質になってしまうのです。

また、酸化ストレスも多く発生するため、体全体が少しずつ弱っていきます。

住宅は数十年という長い年月の暮らしの中で影響を与えるきっかけとなります。

大人になってからアトピーや喘息を発症したり、

あるいは化学物質過敏症になってしまうケースもあります。

日本の家づくりは、1970年代から1990年代にかけて大きく変化しました。

かつては、地元の木材を使った「夏向け」の家づくりが主流でしたが、

近年は石油系の建材を多用し、断熱性能を高めた家づくりへと移行しています。

私たちは、その過渡期にいます。

何が正解かは、まだはっきりとはわかっていません。

その中で、プラスチック製品や石油系建材を使った住宅に住むことで、

「体調が悪くなった」「アトピーが出た」「化学物質過敏症を発症した」という事例が一定数あるのです。

「自分は大丈夫」と思っていても、いつ自分に起きるかわかりません。

だからこそ、事前に防ぐという考え方——それが「原則予防」なのです。

まとめ:一歩先の健康を、自分たちの手で

空環研通信 第100回では、私たちの理念である「原則予防の家づくり」についてご紹介しました。

国の基準は“土台”に過ぎません。

これからの時代は、住む人自身が健康の主導権を持つ家づくりが求められています。

私たち空環研は、科学と暮らしの間に立ち、

一歩先の健康住宅のかたちをこれからもお伝えしていきます。

LINE登録のご案内

空気環境に関する情報をもっと知りたい方へ

LINE公式アカウントへの登録をお願いします。

空気に関する最新情報やお知らせを定期的に受け取りたい方は、ぜひLINE公式アカウントに登録してください。

また、LINE公式では空気環境に関するご相談も受け付けています。気軽に登録できるので、ぜひご利用ください!

▶︎ 登録はこちら

https://line.me/R/ti/p/@153awirs