動画でもご確認いただけます(約21分)

よくあるシックハウス対策の誤解:自然素材=安全ではない

「自然素材だから安全」というのは厳密にいうと実は正しくありません。なぜなら、特に最近問題となっているのが、「なんちゃって自然素材」の住宅です。見た目が自然素材風でも、実は強力な接着剤や化学物質を含んでいる建材が使われていることが非常に多いのです。

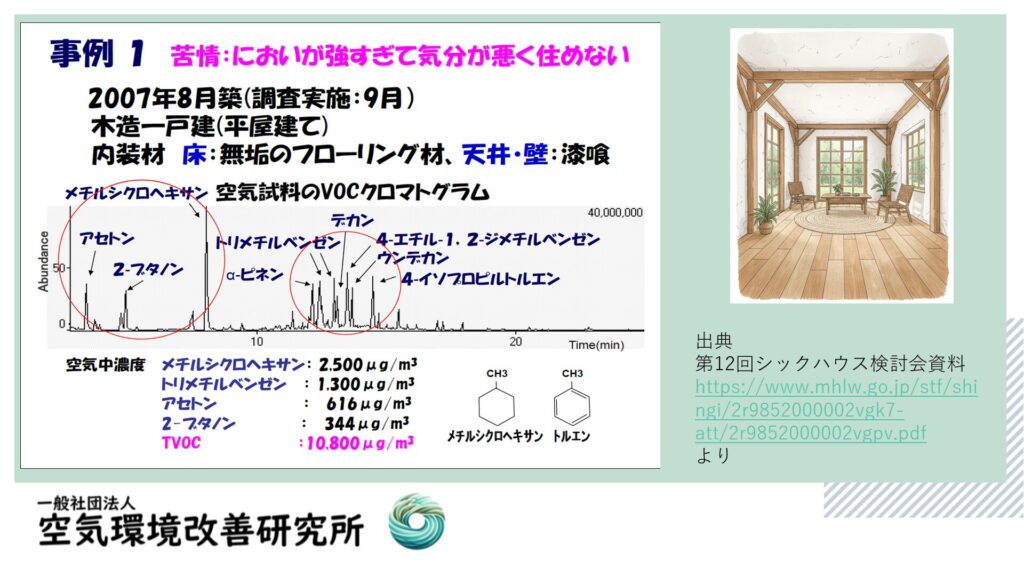

次に示すのが、厚生労働省が主催するシックハウス検討会、いわばシックハウス対策に関するサミットのような場で紹介されたデータです。データ自体は少し古く、2007年の事例ですが、本質的な部分は今も同じで、非常に示唆に富んでいます。

🏡なんちゃって自然素材住宅での空気汚染、空気測定で明らかに

解説:問題となったのは木造の平屋建てで、木材と漆喰(しっくい)を使用し、誰が見ても「自然素材の家」と思うような住宅でした。しかし、そこに住んでいた方からシックハウス症状の苦情が出て、実際に空気測定を実施したそうです。ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)を使って、空気中の化学物質の種類を調べたところ、出てきたのは溶剤や接着剤の成分ばかり。自然素材の成分よりも溶剤成分や接着剤成分が多く検出されました。

🧪「トルエン」→「メチルシクロヘキサン」への代替

特に目立っていたのが、「メチルシクロヘキサン」という物質です。メチルシクロヘキサンには室内濃度指針値が定められていません。つまりこれは規制対象外の化学物質ですが、その化学構造は室内濃度指針値が定められたトルエンと非常によく似ているんです。つまり、トルエンのような規制された有害物質の代わりに、似たような構造の物質が使われているということ。このような代替物質が室内空気を汚染し、匂いやシックハウス症状の原因になっているのです。

このような代替物質による空気汚染が令和のシックハウス問題の原因の一つとなっています。

❓本物の自然素材住宅とは何か?

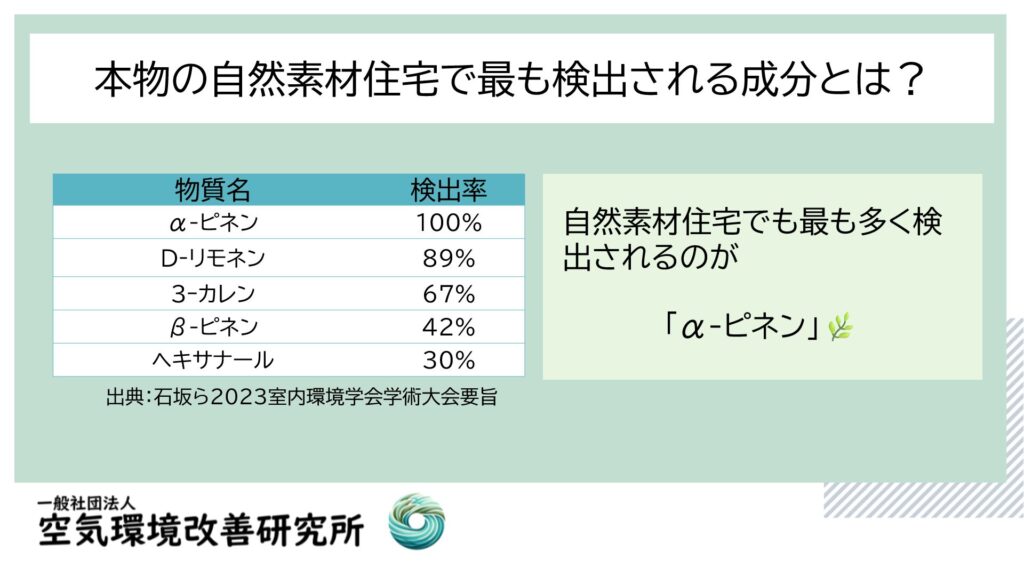

本物の自然素材だけで建てられた住宅では、空気中に含まれる成分も自然素材由来のものが中心になります。

私たちは自然素材住宅を多く手がけている工務店の方と一緒に、約500件の空気測定を行ってきました。

その中で共通して検出されている自然素材由来の成分がわかってきました。

代表的な物質が

- α-ピネン(アルファピネン)

- d-リモネン

- 3ーカレン

- β-ピネン

- ヘキサナール などです。

🌲アルファピネンの驚きの検出率

注目すべき点は、なんと調査した住宅100%すべてからα-ピネンが検出されました。

α-ピネンは木材に含まれる精油成分の一つで、アロマテラピーなどにも使われる「森の香り」の主成分です。この成分は、リラックス効果・快眠効果・抗菌作用・免疫力向上などの機能性がある香り成分です。フィトンチッドの一種です。

ただし注意点として、いくら良い成分でも濃度が高すぎると刺激になる可能性があるため、適量であることが大切です。

これは、薬や調味料と同様で、どんなに良いものでも摂りすぎは逆効果になることがあります。

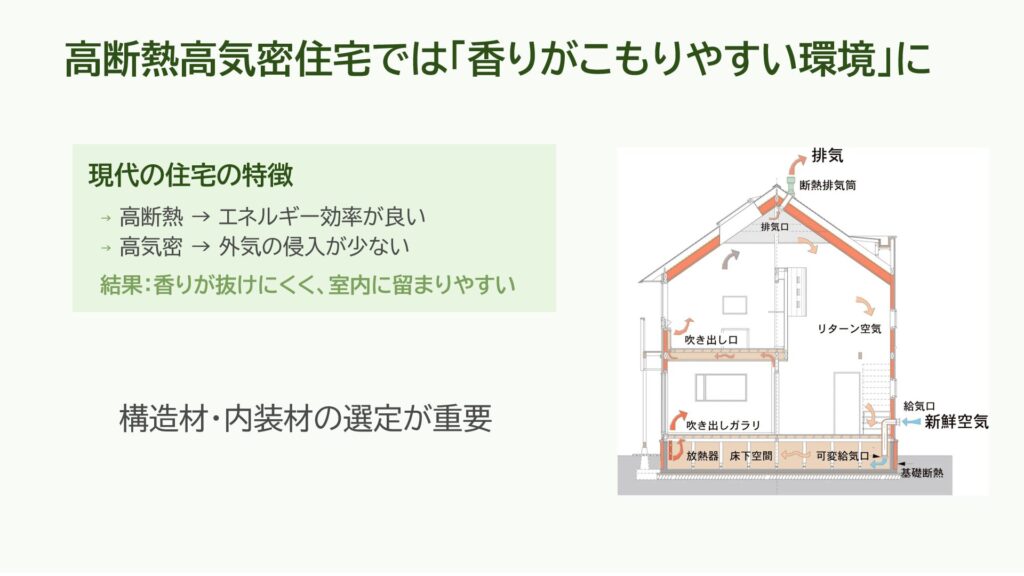

🏡 現代の高性能な家だから注意すべき 建材選び

日本の伝統的な家づくりでは、昔から木材が適材適所で使われてきました。

しかし、近年の高断熱・高気密住宅では、香りがこもりやすくなるという違いがあります。

高断熱で外気との熱のやりとりが少なく、高気密で空気が出入りしにくい。そのため、室内の木の香り成分が抜けにくくなるわけです。このような家では、室内の空気は主に使用された建材によって決まるため、「建材選びは空気選び」と言えるのです。

🪵 新発見!!空気に最も影響を与えるのは構造材だった

自然素材の家では、内装材(壁材・床材など)が注目されがちです。(もちろん、こだわるべきポイントです)

私たちが500件以上空気測定してわかったのは、実は構造材の影響の方が大きいという事実です。

たとえば、スギ材や広葉樹の木材にはあまりα-ピネンが含まれません。ですので「杉の内装材」を使った家ではα-ピネンの濃度はあまり高くならないはずなのです。しかし、そのような家でももっとも高濃度で検出されるのは、α-ピネンです。そればかりか、500件中のほとんどの住宅で、α-ピネンが最も高濃度で検出されていました。

ということは、何か共通している建材からα-ピネンはどこから来ているのかということになるのですが、それが構造材のヒノキだと考えられます。構造材にヒノキが使われていることは多いからです。

つまり、空気は目に見えませんが、「構造材が空気の質に大きな影響を与えている」という新しい視点が見えてきたのです。

🔬 構造材の乾燥方法で香りも変わる

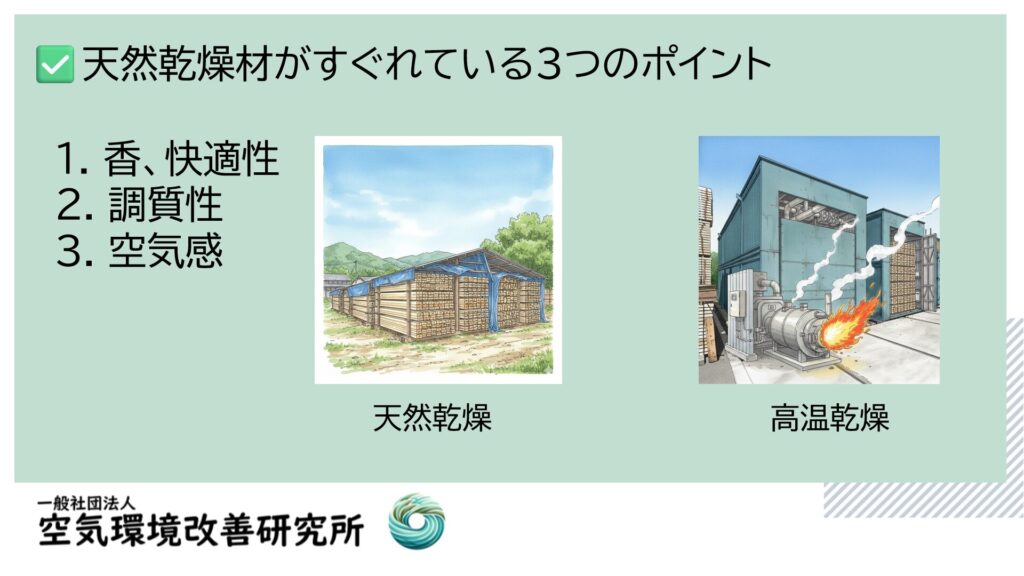

構造材の乾燥方法にも違いがあります。

- 高温乾燥材(人工乾燥):石油を使って強制的に熱をかけて乾燥させる→ 独特の石油臭や酸化した油のような匂いが出やすい。

- 天然乾燥材:ゆっくり時間をかけて自然に乾かす→ 優しい木の香りで、リラックス感がある。

この違いによって、家に入った時の質感・空気感・快適性が大きく変わると考えられます。

🧪 木の香り成分の濃度と持続性

木の成分(モノテルペン類)は気化しやすいため、1年経つとだいたい1/10程度に減少します。つまり、最初に濃度が高すぎても、時間とともに下がっていくので、極端に心配しなくても大丈夫です。

ただし、換気が不十分な住宅では、濃度が高く残ってしまう場合があります。

これは構造材のせいではなく、換気計画の不備が原因です。高断熱・高気密住宅だからこそ、正しい換気設計がとても大切になるということです。

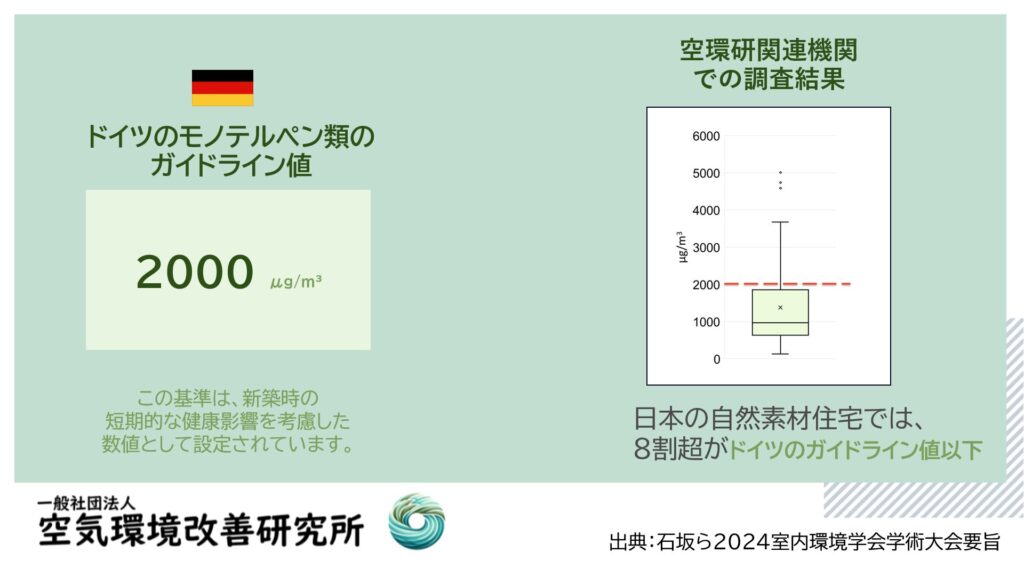

🌍 ドイツのガイドライン

予防医学の先進国であるドイツでは、アルファピネンなどモノテルペン類にガイドライン値が設けられています。

(モノテルペン類の新築時ガイドライン値は2000 μg/m³とされています。)

これは健康に快適に暮らすための指針値であり、規制ではありません。

私たちの調査でも、新築直後の高濃度な状態でも8割以上の住宅がこのガイドライン値を下回っているという結果が出ています。

🏠 構造材の種類・量が空気の質を決める

空気質は、使われる木材の種類・量・乾燥方法などで変わってきます。特に構造材にヒノキを使っている住宅では、α-ピネンが高濃度で検出される傾向にあります。

また、構造材に集成材(接着剤で固めた木材)を使う場合、形が安定するというメリットはありますが、快適性や香り、調湿性といった観点では、メリットが少ないと考えられます。

🌲 森の空気を室内に再現するには

天然乾燥材でつくられた構造材は、快適な香りが長く持続します。強制乾燥された木材は、最初の香りは強くても、揮発性成分がすぐに飛んでしまうため、長続きしません。

一方、天然乾燥材では香りの立ち方が緩やかで、数年かけてゆっくり放出されていく可能性がある。これが、森の空気を室内に再現できる家づくりにつながっていくのではないかと考えています。

📢 まとめ:空気の質は、「構造材」「内装材」「換気」の3要素で決まる

今後さらに住宅の気密性が上がっていく中で、以下の3点が重要になります:

- 構造材選び

- 内装材の適切な選定

- 換気計画の最適化

特に構造材は、室内空気の快適性や健康への影響に直結します。

心地よさと安全性を両立するために、空気の質を軸にした家づくりを意識することが、これからのスタンダードになると考えています。

🙋♂️ お問い合わせはLine公式アカウントからお願いします。

自然素材の家づくりに関するご質問は、空環研の公式LINEやメールからお気軽にお問い合わせください。

定期的に、室内空気・健康・化学物質について、専門的な情報を発信していきます。

以上。室内空気と化学物質の研究者、空気環境改善研究所(空環研)・石坂の空環研通信でした!!