ところが室内空気を測定してみると、そうではなさそうな結果もでています。

住宅の空気の主成分は構造材由来であることが研究データより明らかに

木造戸建の室内空気でよく検出されるのは「α-ピネン」

新築住宅やリフォーム直後の空気測定を行うと、頻繁に検出されるのがα-ピネン(アルファピネン)という物質です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/ピネン

これは、木材の中に含まれる精油成分で、「モノテルペン類」に分類されます。

いわゆる精油なのですが、比較的揮発性が高く、室内空気中に容易に放出されるという特徴があります。

低濃度ではリラックス効果や免疫力向上などの良い効果がもたらされます♪

空気をつくるのは内装材だけではなく「構造材」も大きく影響

一見すると、壁紙や床材といった内装材が空気質に影響を与えているように思えます。確かに内装材や家具にヒノキやパインが使われている場合はα‐ピネンがそれらから発生します。

しかし、スギや広葉樹などα-ピネンの発生量がさほど多くない木材を使用しても空気測定をおこなうとα-ピネンが多く発生しています。

つまり、実際の測定結果から明らかとなったのは、構造材(柱・梁)からの発散が主な原因であるということ。

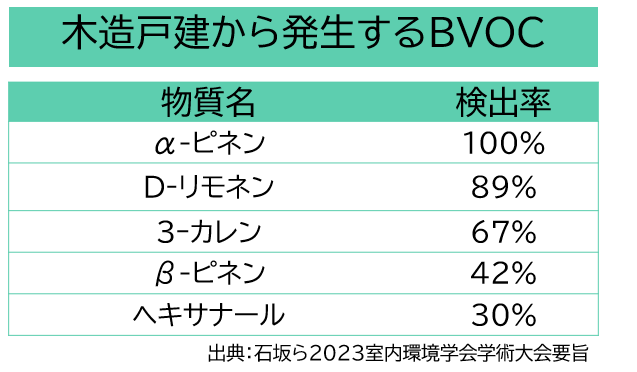

日本の木造戸建の構造材の多くにヒノキが使われているのだと想定されます。ヒノキはα-ピネンの放散量が多いことが知られており、実際に私たちの研究調査で木造戸建の空気調査を行ったところ、最も検出頻度が高いのはα-ピネンでした。

つまり、空気の質を考えるときに「内装材だけを見ていては不十分」なのです。

木材の乾燥方法で空気が変わる

構造材が空気に与える影響は、使用される樹種だけでなく、乾燥方法にも左右されます。

-

天然乾燥材

自然の風や時間をかけて水分を抜いた木材。精油成分が比較的やさしく放出され、良好な空気環境を維持しやすい。 -

高温乾燥材(KD材)

人工的に短時間で乾燥させるため、精油成分が分解・変質し、不快な臭いや空気の汚染物質が発生する可能性も。 -

集成材

接着剤を使って複数の木片を貼り合わせた構造材。使用される接着剤の成分がVOC(揮発性有機化合物)の発生源となるリスクがあります。

空気は見えないけれど、選ぶことはできる

私たちが日常的に吸っている空気。

その質は、構造材という目に見えない部分からも大きな影響を受けているのです。

「建材選びは空気選び」と言われるように、健康的な住環境を考えるなら、目に見える内装材だけでなく、構造材の選定も重要なのです!

LINE公式アカウントへの登録をお願いします。

空気に関する最新情報やお知らせを定期的に受け取りたい方は、ぜひLINE公式アカウントに登録してください。

LINE公式では、空気に関するご相談も受け付けています。気軽に登録できるので、ぜひご利用ください!

▶︎ 登録はこちら

https://line.me/R/ti/p/@153awirs