この記事の要約

高断熱・高気密住宅では、窓を開ける機会が減り、機械換気に頼る生活が一般的になっています。知らずに機械換気がオフになっていることが常態化しCO₂濃度が上昇することや、室内が負圧になることにより汚れた空気の逆流など、昔の住宅ではなかった空気の問題が発生しやすくなっています。この記事では、換気リテラシーの入口として、換気方式ごとの特徴と注意点、健康被害を防ぐためのチェックポイント、そして停電時にも役立つ「パッシブ換気」の重要性についても取り上げます。

この記事のポイント

- 高断熱・高気密住宅で見落とされがちな換気の盲点

- CO₂濃度上昇や負圧による【空気の逆流】などの健康リスク

- 「換気の量」よりも「バランス」が重要な理由

- 第1種・第3種換気など、換気方式ごとの特徴と注意点

- 停電時にも機能する「パッシブ換気」という考え方

- まず確認すべき、換気口やフィルターの状態

動画で確認したい方はこちら(12分)

空環研YOUTUBE空環研通信Vol.22

「機械換気に任せて安心」は本当か?高断熱住宅に潜む機械換気の欠点に注意

高断熱・高気密の住宅は、エネルギー効率に優れ、快適な室温を維持しやすいという利点があります。その一方で、外気との通気が極端に減り、「空気の入れ替えが起きにくい環境」にもなりやすいのが現実です。

多くの住宅では、「24時間換気システムがあるから大丈夫」「高気密だから家じゅうの空気が計画的に流れて、空気の入れ替えが出来ている」と説明を受けるかもしれません。しかし、川の流れにかならず淀みができるのと同じで、実際には空気の淀みが発生したり、計算上はうまくいっても実際の換気がうまくいくとは限らないのです。しかも、住まい手が換気システムのスイッチを切ってしまい、24時間機械換気が維持されているのは全体の約半数ほどで、知らないうちにCO₂濃度が上昇しているケースがあります。

このような場合、夏場、空調スイッチはオフという状態で一日中エアコンを稼働させて過ごすことで空気の入れ替えが起こらず、二酸化炭素の濃度が上昇し、頭痛やだるさなど体調不良の原因にもなります。

換気は、冷暖房とは別の「空気管理」として考える必要があります。特に24時間換気は、スイッチを常にオンにしておくのが前提なのです。

換気は「回数」より「吸排気のバランス」を重視―計画換気は予想通りにいかないことも

住宅の換気設計では、「1時間あたり0.5回」つまり1時間で室内の空気の半分が入れ替わるように設定されているのが一般的です。台所の換気扇を回せば、換気回数は3〜4倍に増加します。

ところが、換気の回数が増えたからといって、室内の空気の質が必ず良くなるとは限りません。北海道大学の林先生の研究結果によれば、一部の住宅では、台所の換気扇を回し、換気回数を0.5→2回と増やしても予想されるように室内の空気の汚れ具合(TVOC濃度)が下がらないことがあるのです。

その理由の一つが、「負圧」の発生です。排気の力が強すぎると、室内の気圧が低くなり、床下や壁の内部、天井裏などから空気が逆流してしまいます。こうした空気には、ホコリやカビ、化学物質などが含まれていることもあり、かえって室内の空気環境を悪化させることになります。

つまり、重要なのは「換気の回数」や「機械の性能」ではなく、給気と排気のバランスです。空気を入れる量と出す量が適切に設計され、実際にその通りに機能していることが、健やかな空気環境を守る上で不可欠なのです。

第1種から3種までの3つの機械換気とパッシブ換気―それぞれの特徴と注意点

換気の方式には、大きく分けて3種類あります。その中でも、一般住宅でよく採用されているのが第1種換気と第3種換気です。

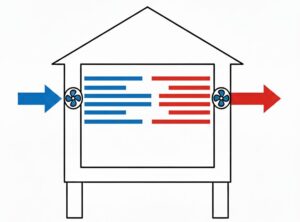

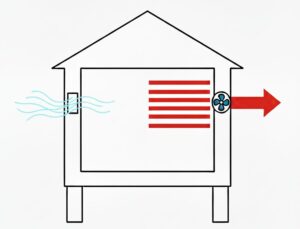

■ 第1種換気

給気も排気も機械で行う方式で、給気と排気のバランスが非常に重要になります。この方式では、空気の流れを設計通りに制御しやすいというメリットがありますが、給気側の空気の取り込み口やフィルターが汚れると圧力損失が発生し、空気がスムーズに入ってこなくなるという欠点があります。

空気が入りにくくなると、どんなに高性能な換気システムを使っていても、排気と給気のバランスが崩れ、室内が陰圧(負圧)になってしまうことがあります。

そのため、定期的なメンテナンスが非常に重要です。住宅会社によっては定期的にメンテナンスをしてくれるところもあるかもしれませんが、基本的には住まい手が管理する必要があります。特に、給気口のフィルター掃除は忘れがちですが、家を建てたときに必ず説明を受けているはずです。ぜひ一度確認してみてください。

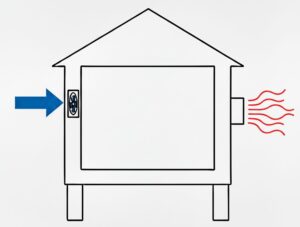

■ 第3種換気

排気を機械で行い、給気は自然に任せる方式です。排気の力によって室内が陰圧(負圧)になり、外から自然に空気が入ってくる仕組みですが、給気口の位置や状態が非常に重要になります。

給気口がゴミやホコリで詰まっていると、外気が入らず、室内の空気が滞留してしまいます。これは特に気密性の高いマンションなどでよく見られるトラブルです。

玄関の上部などに設置されている給気口が汚れていることもありますので、定期的なチェックをおすすめします。

■ 第2種換気(参考)

こちらは、機械で空気を室内に送り込み、自然に排気させる方式です。空気を押し込む力でしっかり換気でき、外部から汚染された空気が入りにくいという利点があります。

しかし、住宅で採用するには非常に高い気密性が必要で、かつ室内の湿気が壁の中に移動しやすくなるため、湿度のコントロールができていないと結露の原因になります。

現時点では実績が少なく、一般住宅での採用はほとんどありません。屋外の空気が汚染されているような状況、例えば、沿道沿いや工場地帯、近隣の香害がひどい場合に、取り込み空気を清浄化して導入し、隙間などから野外の空気が入らないようにすることができれば、汚染空気の対策として有効です。今回は詳細な解説は省きます。

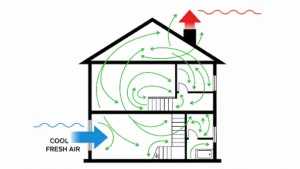

■ パッシブ換気

パッシブ換気とは、換気扇などの機械を使わず、自然の力を利用して空気を流す方式です。

空気は、化学物質の濃度や湿度が高い方から低い方へ自然に移動します。また、温かい空気と冷たい空気の重さの違いによっても上下に流れ、室内の空気を自然に循環させます。

この仕組みを活かすことで、機械に頼らずとも、室内の汚れた空気を外へ排出することが可能です。

特に注目すべきなのは停電時です。停電によって24時間換気システムが停止した場合、機械換気は一切機能しなくなります。そんなときでも、パッシブ換気が備わっていれば、空気はゆっくりと排出され続けます。

つまり、高断熱・高気密住宅をより快適に、そして安全に保つためには、パッシブ換気をバックアップとして組み込んでおくことが非常に有効なのです。

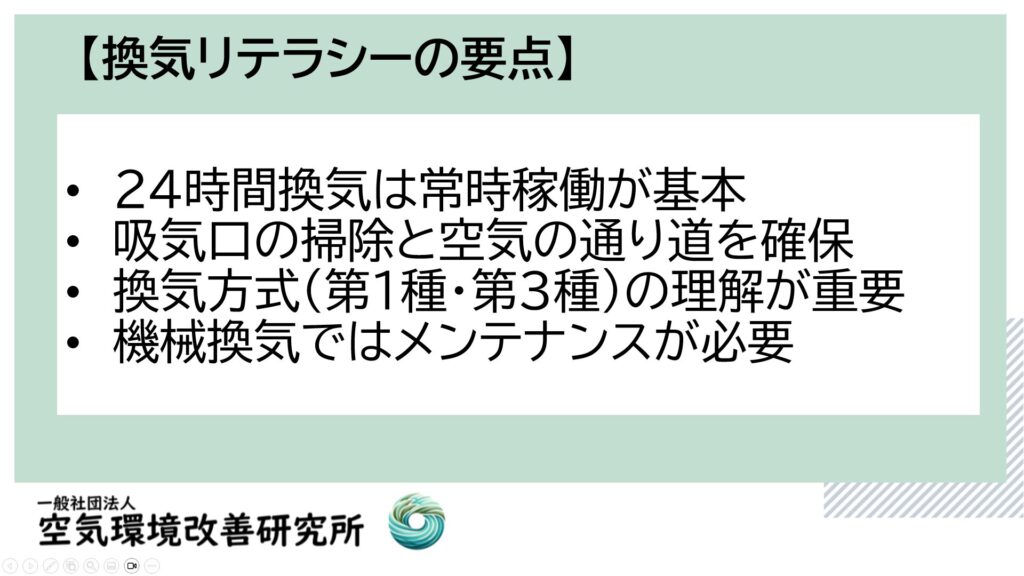

今すぐできること ― 「換気リテラシー」の導入 換気は「意識」から始まる

まずはご自身の住宅に、どの換気方式が採用されているのかを確認してみてください。

- 給気口はどこにあるのか

- 排気口はどこにあるのか

- フィルターの状態はどうか

- 換気スイッチは常にオンになっているか

こうした点を意識するだけでも、換気に対する理解「換気リテラシー」が深まり、空気環境の改善につながります。

住んでからも学び続ける姿勢が、「換気リテラシー」の第一歩です。

設計者・住宅関係者の方へ ― 空気測定と換気設計の見直しを

住宅の設計・施工に携わる方々へお伝えしたいのは、「住まい手の健康は、空気で守られている」という視点です。

特に重要なのは、住宅完成時の空気測定です。このときは必ず空調をオンにした状態で測定してください。

空気中のCO₂やTVOCなどの濃度を見ることで、換気が計画通りに機能しているかどうかを確認できます。これは、換気の「実効性」を検証するうえで非常に重要なプロセスです。

さらに、空気の「見える化」ツールとして「エアみる測定」を実施すれば、住宅の空気環境を数値で示すことができ、住まい手に安心を提供できます。

まとめ ― 換気は空気の供給源「見えないインフラ」

高断熱・高気密化が進む現代住宅において、換気はもはや空気の供給源「見えないインフラ」です。

- 換気回数だけでは空気の質は保証されない

- バランスを欠いた換気は、かえって汚染空気を取り込むリスクがある

- 換気システムの理解と定期メンテナンスが不可欠である

- パッシブ換気など、バックアップの視点も必要である

何よりも大切なのは、「換気は住まい手自身が管理していくものだ」という換気リテラシーの意識です。正しい知識と日常のチェックを通じて、快適で安全な室内空気環境を維持していきましょう。

また、今回のテーマは換気でしたので、深くは踏み込みませんでしたが室内が負圧になって汚染された空気が室内に入るというこの現象、体に有害な建材を使っていない場合はそこまで影響が大きくなりません。つまり【建材えらびは空気選び】という本質に帰結します。

内装材はもちろんのこと、断熱材や構造材、面材、接着剤や塗料、防蟻処理方法など、室内が負圧になったとき家全体の影響が室内に及ぼすということなのです。

このブログ記事が、あなたの換気リテラシー向上に少しでも役立てば幸いです。

LINE公式アカウントへの登録をお願いします

https://line.me/R/ti/p/@153awirs

空気に関する最新情報やお知らせを定期的に受け取りたい方は、ぜひLINE公式アカウントに登録してください。LINE公式では空気に関する相談も受け付けています。気軽に登録できるので、ぜひご利用ください。